作者:吴刚(物理学博士)

监制:中国科普博览

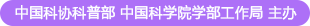

在浩瀚的宇宙深处,一场持续了数亿年的引力芭蕾正在上演。两个黑洞在彼此的引力作用下螺旋接近,最终碰撞融合,释放出惊人的能量涟漪——引力波。自2015年人类首次探测到引力波以来,科学家们已经记录了超过100次这样的宇宙事件。

然而,最新的研究表明,有些双黑洞并合可能并非孤立发生,而是在第三个致密天体的“注视”下完成的。近期,中国科学院上海天文台的韩文标研究团队首次发现了这种“三人舞蹈”的确凿证据,为理解双黑洞的形成和演化机制打开了全新的窗口。

双黑洞在超大质量黑洞附近并合示意图

(图片来源:中国科学院上海天文台)

引力波天文学的新纪元

2015年9月14日,人类历史上首次直接探测到了引力波信号。这个被命名为GW150914的事件,来自于13亿光年外两个分别为36倍和29倍太阳质量的黑洞并合。这一突破性发现验证了爱因斯坦在1916年提出的广义相对论预言,也标志着引力波天文学时代的到来。

引力波是时空本身的涟漪,当大质量天体加速运动时就会产生。想象一下,在平静的湖面上投入一颗石子,会激起一圈圈涟漪向外扩散。类似地,当两个黑洞相互绕转并最终碰撞时,会在时空中激起涟漪,以光速向外传播。这些涟漪携带着关于源天体质量、自旋、距离等丰富信息,为我们提供了研究宇宙极端天体的全新手段。

LIGO(激光干涉引力波天文台)、Virgo和KAGRA组成的国际合作网络,通过精密的激光干涉仪来探测这些极其微弱的时空扰动。这些探测器的灵敏度令人惊叹——它们能够测量出比质子直径还要小一千倍的长度变化。正是凭借这种超高精度,科学家们得以窥探宇宙中最激烈的天体物理过程。

蟹状星云,蓝色部分为钱德拉X射线天文台拍摄的X射线图像,红色部分为可见光图像,其星云中心附近存在一颗年轻的脉冲星PSR J0534+2200,极有可能会被证实为引力波源的天体之一。

(图片来源:维基百科)

双黑洞形成的未解之谜

尽管引力波探测取得了巨大成功,但双黑洞系统的起源仍然是天文学中的一个重要谜题。目前,主流理论提出了几种可能的形成途径:

第一种是双星演化模型。在这个场景中,两颗大质量恒星组成双星系统,经过漫长的演化,先后坍缩成黑洞。这个过程涉及复杂的恒星演化、质量转移和超新星爆发等物理过程。然而,这种模型预测的双黑洞质量比通常较为接近,难以解释一些质量相差悬殊的系统。

第二种是动力学形成模型。在密集的星团环境中,黑洞可能通过引力相互作用结合形成双黑洞。这种三体或多体相互作用可以产生各种质量组合的双黑洞系统,但形成效率相对较低。

第三种,也是最近备受关注的,是活动星系核(AGN)吸积盘模型。在星系中心超大质量黑洞周围的吸积盘中,恒星级黑洞可能通过气体动力学作用而配对。这个环境提供了独特的物理条件,使得原本不太可能相遇的黑洞能够形成双星系统。

NASA超级计算机模拟得到的黑洞双星开始合并的情形

(图片来源:维基百科)

GW190814:一个特殊的引力波事件

2019年8月14日,LIGO和Virgo探测到了一个不同寻常的引力波信号——GW190814。这个事件之所以引人注目,是因为它涉及的两个天体质量相差巨大:主天体约23倍太阳质量,而次天体仅约2.6倍太阳质量,质量比接近10:1。

如此悬殊的质量比在传统的双星演化模型中极难形成。这引发了科学家们的强烈兴趣:这个系统是如何形成的?它的演化历史又是怎样的?更重要的是,这种极端质量比系统的存在,是否暗示着某种全新的形成机制?

GW190814的另一个特点是其较长的可观测时间。由于次天体质量较小,系统的轨道演化相对缓慢,使得引力波信号在LIGO频段内持续了更长时间。这为精确测量系统参数提供了宝贵机会,也为寻找可能的环境效应创造了条件。

视向加速度:第三天体存在的证明

韩文标研究团队的创新之处在于,他们考虑了一个此前被忽视的效应——视向加速度。如果双黑洞系统在第三个致密天体(如另一个黑洞或超大质量黑洞)附近并合,那么整个系统会围绕第三天体做轨道运动。这种轨道运动会产生沿观测者视线方向的加速度,通过多普勒效应改变引力波的频率。

这个效应可以用一个简单的类比来理解。想象一辆救护车在环形跑道上行驶,同时发出警笛声。站在跑道中心的观察者会听到警笛声的音调周期性变化——当救护车朝向观察者行驶时音调升高,远离时音调降低。类似地,如果双黑洞系统在绕第三天体运动,其发出的引力波频率也会出现类似的调制。

研究团队开发了包含视向加速度效应的引力波波形模板。这个模板在标准的双黑洞并合波形基础上,加入了由加速度引起的相位修正项。通过贝叶斯推断方法,他们可以从观测数据中提取出视向加速度的大小和方向。

贝叶斯分析:用数据说话

贝叶斯推断是现代天文学数据分析的核心工具。它基于贝叶斯定理,通过结合先验知识和观测数据,得出参数的后验概率分布。在引力波数据分析中,贝叶斯方法能够同时估计系统的多个参数,并给出它们的不确定性。

对于GW190814,研究团队比较了两个模型:一个是标准的孤立双黑洞模型,另一个是包含视向加速度的模型。贝叶斯因子是衡量两个模型相对可能性的指标。如果贝叶斯因子大于1,说明数据更支持包含视向加速度的模型。

分析结果令人振奋:GW190814的贝叶斯因子高达58:1,强烈支持存在视向加速度的模型。测得的视向加速度约为0.0015倍光速每秒,误差范围为±0.0008。这个数值虽然看似很小,但在10秒的信号持续时间内,会导致约0.015倍光速的速度变化,对应的多普勒频移约为0.8%。

更重要的是,包含视向加速度的模型显著提高了信号的信噪比。这表明,考虑环境效应不仅在理论上有意义,还能改善我们对引力波信号的理解和参数估计精度。

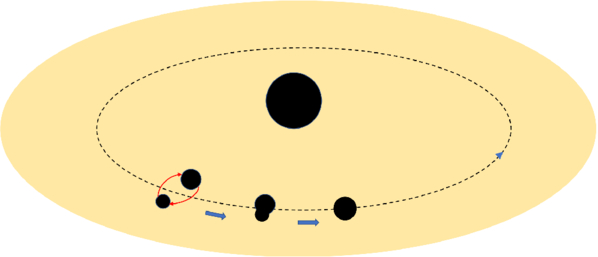

b-EMRI:一个可能的天体物理场景

早在2018年,韩文标等人就提出了b-EMRI(binary-Extreme Mass Ratio Inspiral)的概念。在这个模型中,一个双黑洞系统被超大质量黑洞俘获,形成一个分层的三体系统。双黑洞在内轨道上相互绕转,同时整个系统在外轨道上绕超大质量黑洞运动。

b-EMRI模型示意图

(图片来源:参考文献[1])

这种配置在活动星系核环境中可能自然形成。超大质量黑洞周围的吸积盘(黑洞周围的气体和尘埃盘)为恒星级黑洞的迁移和配对提供了理想场所。气体的粘滞作用可以有效地消耗轨道能量,使原本分散的黑洞逐渐向内迁移并可能相遇。一旦两个黑洞足够接近,引力相互作用将主导它们的演化,最终导致并合。

b-EMRI系统的一个独特之处是它能够产生多频段引力波。双黑洞的并合产生高频引力波(LIGO频段),而整个系统绕超大质量黑洞的轨道运动则产生低频引力波(LISA频段)。这种多信使特性使得b-EMRI成为未来空间引力波探测的重要目标。

对其他引力波事件的启示

研究团队不仅分析了GW190814,还对其他几个高信噪比的引力波事件进行了类似分析。结果显示,大多数事件的贝叶斯因子接近1,表明它们更可能是孤立的双黑洞并合。这个结果本身也很有意义——它说明并非所有双黑洞都在复杂环境中形成,传统的形成通道仍然是主流。

然而,GW190814的特殊性提醒我们,宇宙中双黑洞的形成途径可能比我们想象的更加多样。随着引力波探测器灵敏度的提升和观测数量的增加,我们有望发现更多类似的事件,从而更全面地理解双黑洞的形成和演化。

未来的观测和下一代引力波探测器(如爱因斯坦望远镜和宇宙探索者)将大大提高我们探测环境效应的能力。空间引力波探测器(如LISA、太极和天琴)则能够在更低的频段观测双黑洞系统的早期演化,可能直接看到它们在第三天体引力场中的轨道运动。

理论与观测的完美结合

这项研究展示了理论预言和观测分析紧密结合的力量。从2018年提出b-EMRI概念,到开发包含环境效应的波形模板,再到在实际数据中发现第三天体存在的证据,整个过程体现了现代天文学研究的典型特征:理论指导观测,观测验证和完善理论。

这项工作展示了中国科学家在引力波天文学领域的重要贡献。随着中国自己的引力波探测计划(如太极和天琴)的推进,我们有理由期待在这个领域看到更多激动人心的突破性成果。

展望未来

GW190814可能只是冰山一角。随着引力波天文学的快速发展,我们正在揭示一个前所未见的宇宙图景。双黑洞、中子星,以及可能存在的其他致密天体,在引力的主导下演绎着各种奇妙的宇宙舞蹈。

第三天体的发现不仅丰富了我们对双黑洞形成机制的认识,还为研究极端引力环境提供了新的实验室。在这些环境中,广义相对论的预言可以得到最严格的检验,新物理的迹象也可能首先显现。

从更广阔的视角看,这项研究提醒我们宇宙的复杂性远超想象。看似简单的双体问题,在真实的宇宙环境中可能涉及复杂的多体相互作用。只有通过不断改进我们的理论模型和分析方法,才能从观测数据中提取出这些隐藏的信息。

引力波天文学仍处于起步阶段,但已经为我们打开了一扇通向宇宙深处的新窗口。通过这扇窗口,我们不仅能够“听到”宇宙中最激烈的事件,还能够探索天体形成和演化的奥秘。GW190814和它可能的第三个伙伴,只是这个宏大交响乐中的一个音符,但正是这些音符的积累,将最终谱写出宇宙演化的完整乐章。

参考文献:

[1]Yang,Shu-Cheng,et al. “Indication for a Compact Object Next to a LIGO–Virgo Binary Black Hole Merger.”The Astrophysical Journal Letters 988.2 (2025):L41.