作者:海里的咸鱼(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所)

监制:中国科普博览

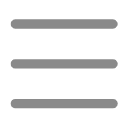

你是否曾被哈勃望远镜拍摄的壮丽宇宙图像所震撼?那些绚丽的星云、遥远的星系,向我们展示了宇宙最瑰丽的一面。但细心的观察者可能会发现一个有趣的现象:许多太空望远镜拍摄的照片都有一个明显的黑色缺口,就像被整齐切掉了一角。

这个看似“不完美”的设计背后,其实隐藏着精密的光学工程智慧。从1990年升空的哈勃太空望远镜,到即将亮相的中国空间站巡天望远镜(CSST),科学家们不断突破技术瓶颈,只为捕捉更清晰的宇宙图像。让我们一起揭开这些“缺口”背后的秘密,了解太空望远镜成像技术的演进历程。

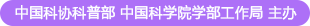

哈勃望远镜于1990年发射升空,是在大气层外运行的大型天文望远镜。在地面观察星星会忽明忽暗,这是空气扰动造成的,而哈勃望远镜则避开了大气对天文观测带来的影响,拍摄到了许多精细的星系图像,为科学家提供了丰富的研究资料。

左图:太空中的哈勃望远镜 右图:哈勃望远镜拍摄的创世之柱

(图片来源:欧洲航空局)

哈勃望远镜拍摄的宇宙照片非常美丽,不过,相当多的照片却存在一个缺口,和平时手机拍出的照片不太一样。其实,这与哈勃望远镜中的重要组件——图像传感器有关。

为什么太空望远镜拍摄的照片有黑色缺口?

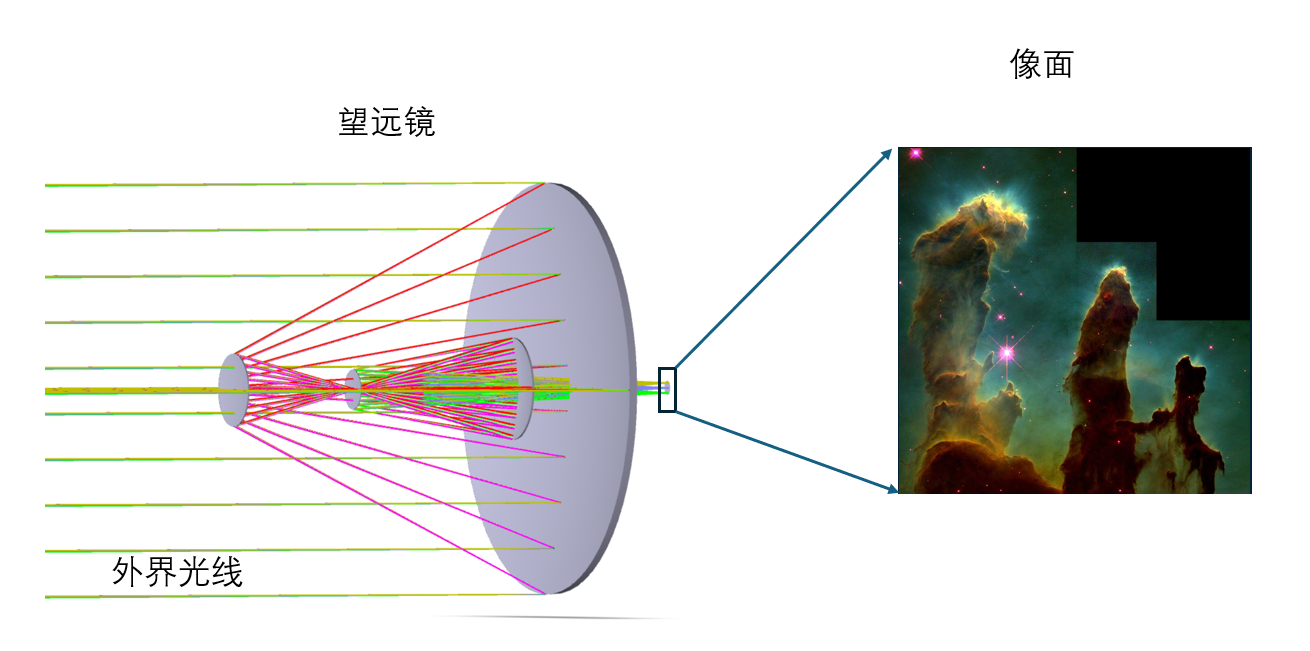

要理解这一现象,需要从太空望远镜的基本构造说起。哈勃望远镜作为典型代表,主要由两大部分组成:收集光线形成图像的光学系统,以及记录图像的传感器。

星系发出的光线会在望远镜中的成像平面处汇聚,形成图像。放置于成像平面的图像传感器负责将图像转为数字信号,利用通信器件再发送回地球。

哈勃望远镜成像示意图

(图片来源:作者)

多亏有了能够将图片数字化的传感器,才使得利用无线电传递图像信号成为可能。早期将图像从太空发回地面是一件非常困难的事情——以往的成像卫星利用胶卷记录图像,再使用牢固的箱子将胶卷从太空投回地球。但这种方法存在很大风险:不仅寻找返回地球的胶卷相当困难,大气摩擦造成的高温还有可能直接烧毁胶卷。

手机镜头配套的传感器尺寸约相当于小拇指的指甲盖,相机的传感器件稍大些。相比之下,哈勃望远镜观测太空形成的图像远大于手机以及相机,一个传感器并不足以记录全部的信息,需要多个图像传感器并列在一起,共同记录图像。

相机中的传感器

(图片来源:作者)

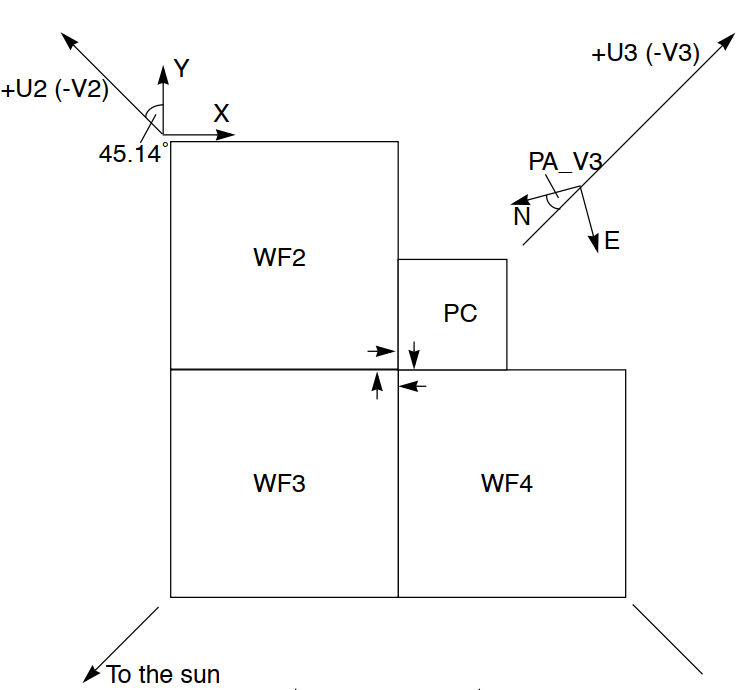

哈勃望远镜中配置四块传感器,四个传感器的像素数量为800×800,也就是说,每一块传感器都能将接收到的图像转换为800×800=64万个像素点组成的数字图像。代号为WF(wield field,宽视场)2、3、4的传感器面积较大,能够记录比较多的图像,视野范围比较大。与WF传感器相比,代号为PC(Planetary,行星)的传感器像素数量一致,但尺寸是WF传感器的四分之一,意味着它能够记录的图像细节更多,可以担任比较精细的观测任务。

图中四个小方块即为哈勃望远镜的四块传感器

(图片来源:参考文献[1])

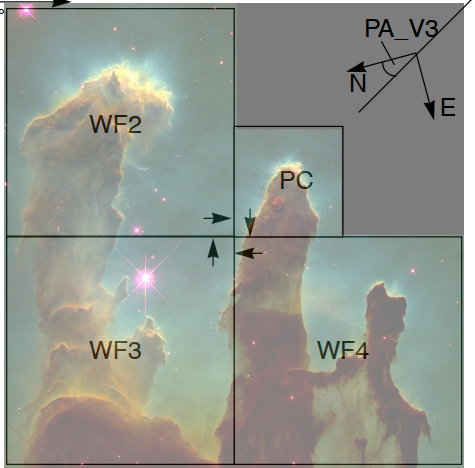

当将这四个传感器成的像拼合成一幅图像时,也就生成了一幅在我们看来有缺角的图像。仔细观察图像,可以发现图像中间隐约存在的拼接痕迹。

四个传感器的成像拼接

(图片来源:NASA)

从WFPC1到WFPC3:哈勃望远镜的“成像矫正”

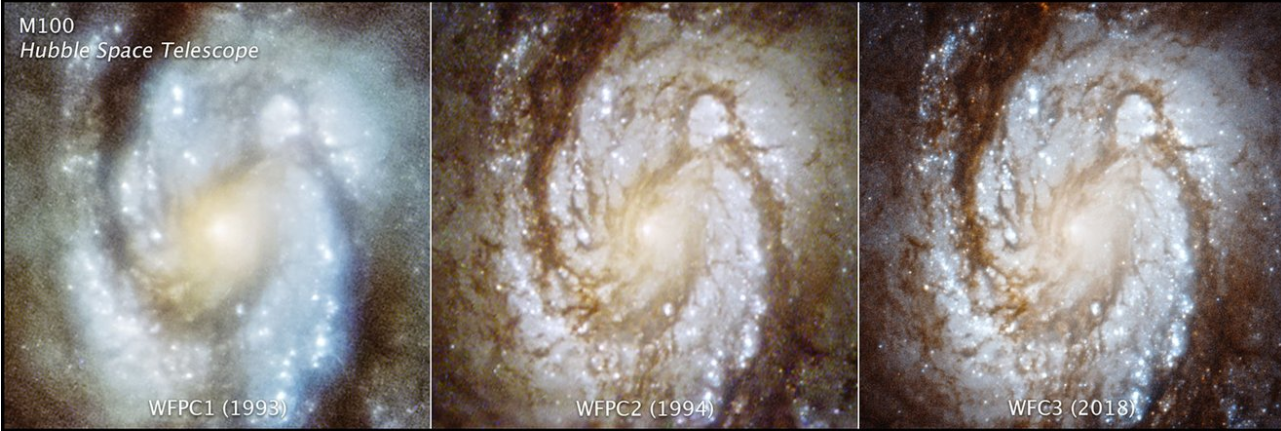

上述四块传感器以及配套的器件组成了一个名为WFPC2的仪器模块。1993年,航天飞机将WFPC2送到太空中运行的哈勃望远镜处,替换了最开始的WFPC1仪器。

之所以需要更换,是因为哈勃望远镜的一块反射镜面在加工时出现了差错,但这一缺陷直到1990年在轨运行才发现——原定的WFPC1仪器模块无法接收到清晰的图像。为此,地面的工作人员花了三年时间制造了WFPC2仪器模块。相比于WFPC1,它还安装了一块用于矫正图像的镜片,其作用类似于人眼的近视眼镜,能够弥补望远镜反射镜的加工缺陷,从而获得清晰的图像。

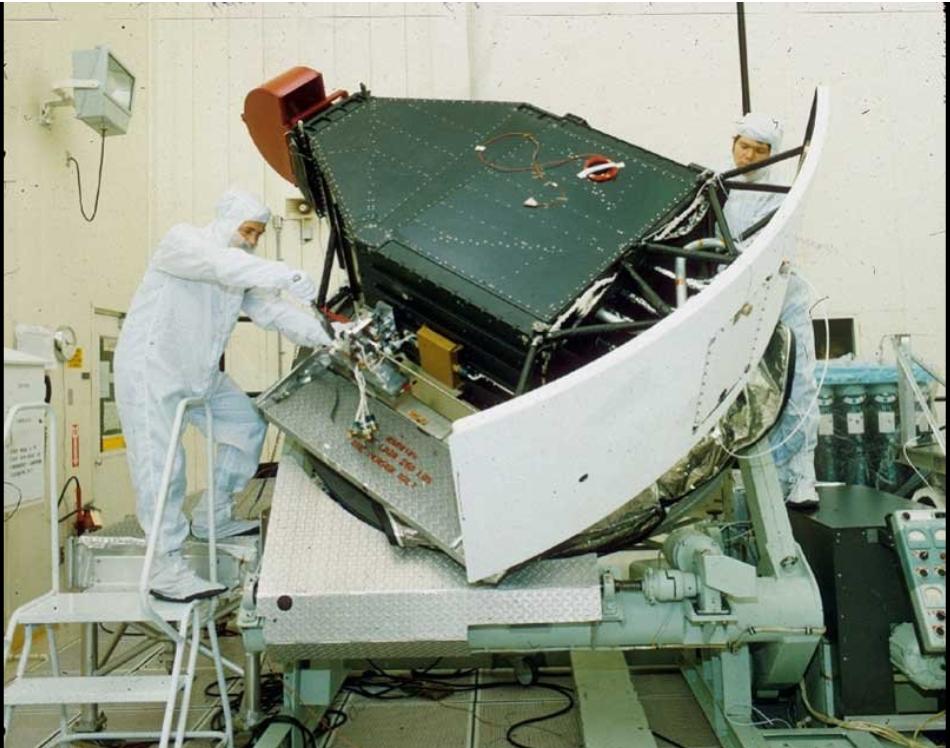

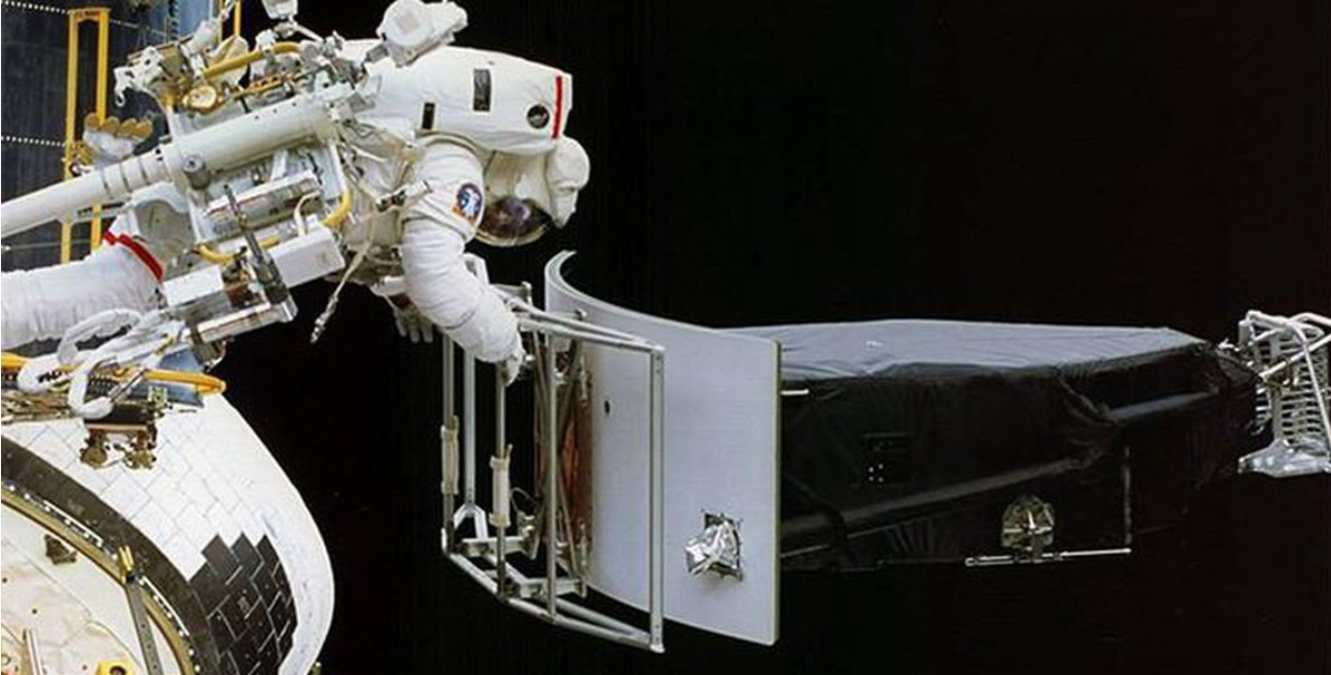

左图:科学家正在测试WFPC2模块,右图:航天员正在为哈勃望远镜更换仪器

(图片来源:NASA)

WFPC2仪器模块在轨运行了超过十五年,它承担了十余万次宇宙观测任务。在2008年,它的任务由新的仪器模块WFPC3接替。

从左至右依次为WFPC1、WFPC2、WFPC3记录的图像

(图片来源:NASA)

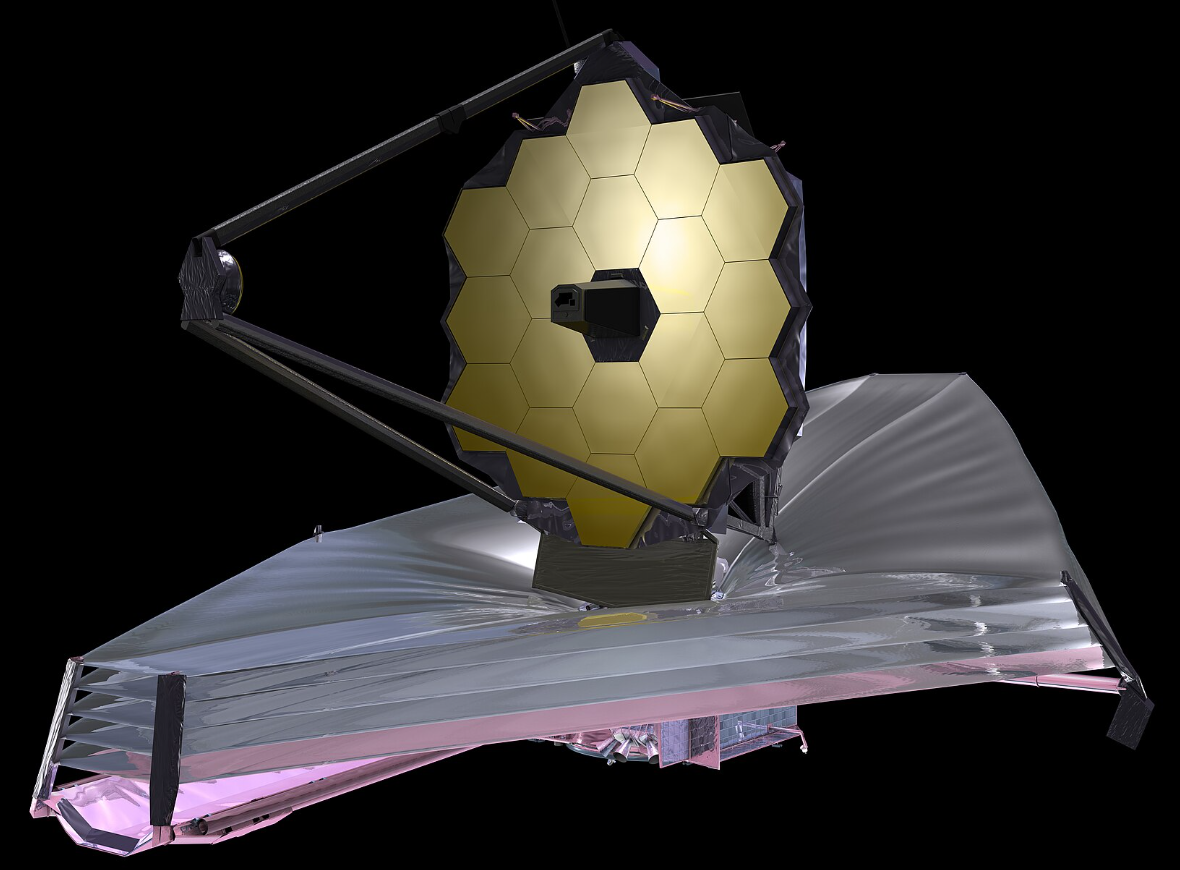

相比之下,詹姆斯-韦伯望远镜的经历就显得顺利多了,它于2021年12月25发射,在距离地球约150万公里的茫茫宇宙中运行。

左图:詹姆斯-韦伯望远镜,右图:韦伯望远镜拍摄的创世之柱

(图片来源:NASA)

中国CSST突破瓶颈:可旋转平面镜的巧妙设计

继哈勃望远镜、詹姆斯-韦伯望远镜之后,世界将迎来第三台大型的太空望远镜——中国空间站巡天空间望远镜(CSST)。作为人类观测宇宙的重要窗口,天文望远镜的每一次升级都令科学界充满期待,许多科学家都盼望着能够获取新的观测数据。

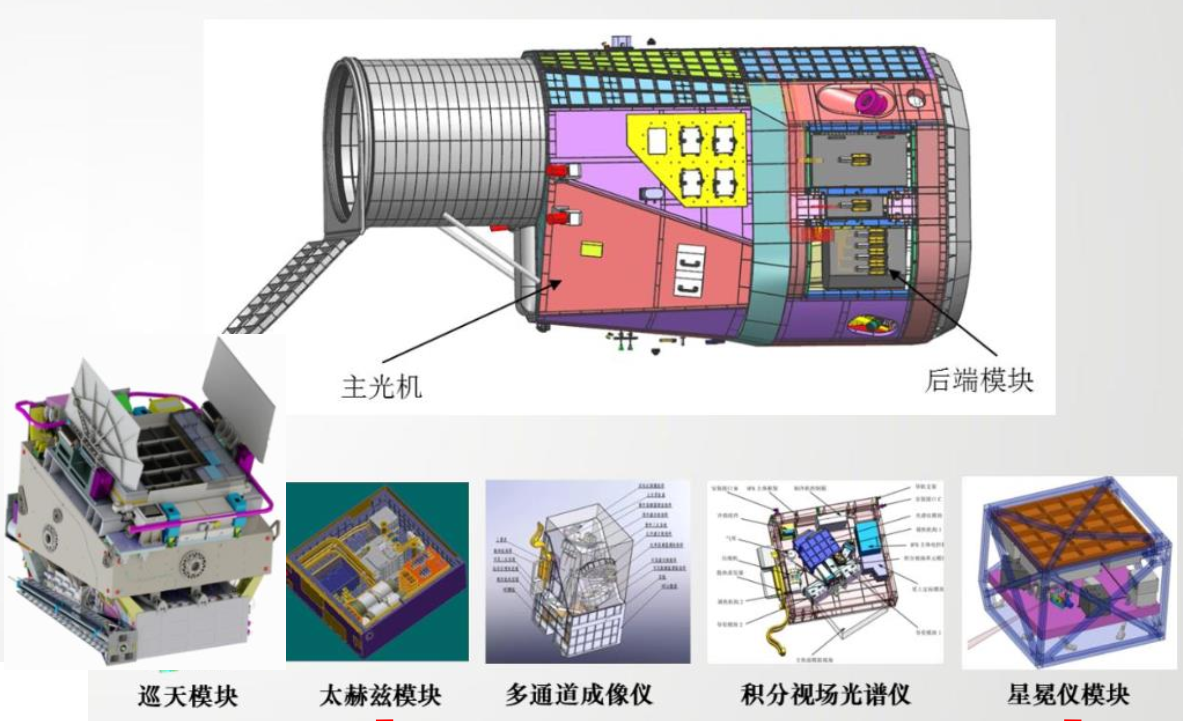

然而,由于不同科学家的研究需求各异——有的需要可见光数据,有的需要红外波段的数据,有的需要所有波段的精细光谱数据。单一的成像传感器没有办法满足要求,只能配备多个传感器。因此,CSST巡天望远镜一共有五个成像模块,每个成像模块又由数十个传感器拼接而成,每个模块中配备的传感器总面积相当于四张A4纸的面积,这种设计既保证了观测的全面性,又实现了数据采集的高效性。

巡天望远镜及其配备的五个成像模块

(图片来源:中国科学院)

以巡天模块为例,其成像系统由30块传感器拼接而成,拍摄而成的图像由大约25亿像素组成,一张照片便需要4.4GB的存储空间。作为对比,手机拍摄的照片大小约为4MB(1GB=1024MB)。

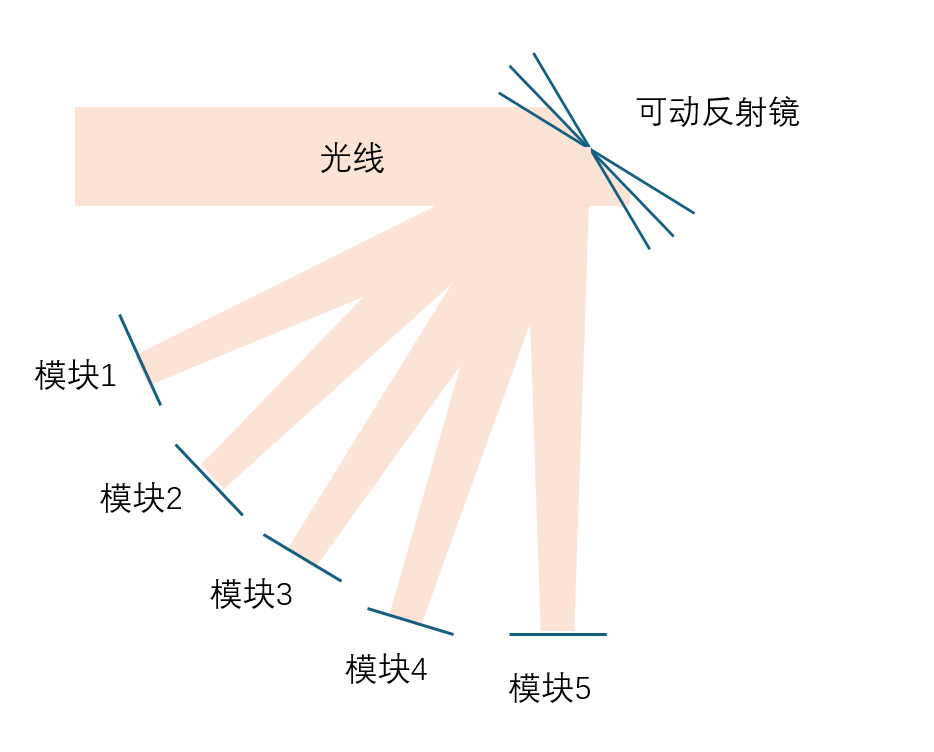

虽然CCST与中国空间站在同一个轨道上运行,但如果因为探测不同的数据而让航天员频繁替换望远镜的成像模块,这一工作将会非常繁琐。好在科学家们在设计之初就考虑到了这一问题,为此特别设计了一块能够旋转的平面镜:通过精确调节角度,能够使得望远镜所成的像面处于不同的位置,不同位置安装不同的成像模块,在需要切换成像模块时,只需要控制平面镜的旋转角度即可。

巡天望远镜成像切换模块简单示意

(图片来源:作者)

望远镜的镜面犹如人类眼球中的晶状体,必须具备极高的平整度,才能精确弯折来自宇宙的光线。而望远镜的成像模块则好比人眼中的视网膜,承担着转换光信号的重要功能。

自从牛顿时代开始,人类建造了许多望远镜,利用光去观察人类无法亲自到达的广阔宇宙。从轨道运行的哈勃太空望远镜,到深空探测的詹姆斯·韦伯太空望远镜,再到即将升空的中国巡天望远镜(CSST),这些工程奇迹不仅延续着人类用光探索宇宙的梦想,更将我们观测的视野不断推向宇宙更深处。

参考文献

[1]Wide Field and Planetary Camera 2 Instrument Handbook.