作者:李瑞(半导体工程师)

监制:中国科普博览

电动汽车起火的新闻时有耳闻,手机电池和充电宝爆炸的事故也偶有发生。这些令人担忧的安全隐患,都指向同一个问题——锂电池的热失控。当锂电池内部温度异常升高时,可能引发连锁反应,导致起火甚至爆炸。如何让高能量密度的锂电池变得更安全,一直是科学家们努力攻克的难题。

最近,中国科学院化学研究所的研究团队传来好消息:他们成功开发出一种“智能气体管理”技术,就像给电池装上了内置的“灭火器”,能在危险发生之前主动出击,将火灾扼杀在摇篮里。这项研究,被国际科技媒体《新科学家》(New Scientist)专题报道,引起了全球科学界的广泛关注。

锂电池为什么会“发火”?

要理解这项技术的创新之处,我们先要了解锂电池“发火”的原因。

锂金属电池虽然能量密度高,可突破500Wh/kg(瓦时每千克),是未来电动汽车和储能电站的理想选择,但它也面临着严峻的安全挑战。当电池温度升高到200摄氏度时,正极材料会分解并释放氧气。与此同时,金属锂负极与电解液反应,产生氢气、甲烷等可燃气体。想象一下,在电池这个密闭的“小房间”里,氧气和可燃气体相遇,就像火上浇油,极易引发剧烈反应,导致电池热失控甚至爆炸。

更糟糕的是,这些气体的积聚会造成电池内部压力急剧升高,最终导致电池外壳破裂。一旦破裂,内部的高温气体与空气接触,同样会发生剧烈燃烧,温度可高达1000摄氏度以上。

皇家化学会在牛津大学设置的蓝色牌匾,纪念古迪纳夫等人在此发现锂离子电池的正极材质钴酸锂

(图片来源:维基百科Kastrel)

巧妙的“阻燃界面”设计

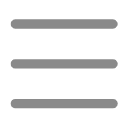

面对这一挑战,中国科学院化学研究所的白春礼院士、郭玉国研究员和张莹副研究员团队,提出了一个巧妙的解决方案——在电池正极内部构建“阻燃界面”(FRI)。

这个设计的精妙之处在于它的“智能响应”机制。研究人员在正极材料中加入了一种特殊的含磷聚合物。平时,这种聚合物安静地待在正极里,不影响电池的正常工作。但当电池温度升高到100摄氏度时(这是热失控的早期阶段),聚合物就会自动分解,释放出含磷自由基。

这些自由基就像训练有素的“消防员”,迅速扑向“火源”:它们能够“捕获”电解液热分解产生的活性基团(如H·、CH·等),阻止可燃气体的生成。还可以同时抑制正极释放氧气,从源头切断“助燃剂”的供应。

实验数据显示,采用这种技术后,锂电池工作在极端情况时可燃气体的生成量减少了63%,氧气释放量降低了49%。这就像同时关闭了“燃料阀”和“氧气阀”,让爆炸失去了必要条件。

智能气体管理策略工作机制示意图

(图片来源:参考文献[1])

光有理论还不够,实际效果是关键

研究团队制作了0.6Ah(安时)的锂金属软包电池进行测试,结果令人振奋。

在热滥用(指电池暴露在异常高温环境下的情况)测试中,普通电池的热失控峰值温度高达1038摄氏度,升温速率达到惊人的每分钟4万摄氏度。这种爆炸式的温升,几乎在瞬间就会引发灾难性后果。

而采用新技术的电池表现如何呢?热失控峰值温度仅为220摄氏度,升温速率更是降低了40000倍!更重要的是,电池没有发生爆炸,只是轻微鼓胀。这种温和的失效模式,给了人们足够的时间采取应急措施。

气体分析的结果同样令人印象深刻。在普通电池产生的气体中,可燃气体占比高达62%,而新技术电池中这一比例降至19%。取而代之的是相对安全的二氧化碳,其占比从38%提升到61%。这种气体成分的改变,大大降低了爆炸风险。

多重防护的“智能”特性

这项技术最令人称道的是它的“智能”特性。它不是简单地添加阻燃剂,而是构建了一个能够主动响应温度变化的防护系统。

当电池正常工作时,阻燃聚合物安分守己,不影响电池性能。只有当检测到异常升温时,它才会“苏醒“并采取行动。这种“按需激活”的特性,既保证了安全性,又不牺牲电池的电化学性能。

实验证明,采用新技术的电池在200次循环后仍能保持80%的容量,表现出良好的循环稳定性。这意味着,安全性的提升并没有以牺牲性能为代价。

更广阔的应用前景

这项技术的意义不仅在于提高了锂金属电池的安全性。研究团队还将其应用于其他类型的电池系统,包括锂硫电池,都取得了良好的效果。

更重要的是,这种方法与现有的电池生产工艺高度兼容。制造商只需要在正极浆料中加入特定的前驱体,经过紫外光固化就能形成阻燃界面,无需对生产线进行大规模改造。这大大降低了技术推广的门槛。

在钉刺测试中,采用新技术的电池表面温度维持在32摄氏度以下;在过充测试中,即使充电到4.8V(伏特),电池也没有出现明显的温度上升。这些极端条件下的优异表现,充分证明了技术的可靠性。

从“被动防护”到“主动管理”

传统的电池安全策略往往是“被动防护”——通过外部的保护电路、冷却系统等来应对危险。而这项新技术实现了从“被动”到“主动”的转变,让电池具备了自我保护的能力。

这种智能气体管理策略的核心在于:首先源头控制,减少危险气体的产生。其次成分调控,改变气体组成,降低可燃性。最后压力缓解,避免因气体积聚导致的机械破裂。三管齐下,构建了一个立体的安全防护网络。

这项研究告诉我们,解决复杂的工程问题,有时需要跳出传统思维。与其在电池起火后想办法灭火,不如从根本上防止起火的发生。这种“防患于未然”的思路,体现了科学研究的智慧。同时,这项技术的成功也展示了跨学科合作的重要性——它融合了材料科学、电化学、热力学等多个领域的知识,是典型的交叉创新成果。

展望未来:更安全的电动时代

随着电动汽车的普及和储能需求的增长,电池安全问题只会变得更加重要。这项“智能气体管理”技术的出现,为解决这一难题提供了新的思路和方法。

虽然从实验室到大规模商业应用还需要时间,但这项技术已经展现出巨大的潜力。它不仅能让电动汽车更安全,也能让我们日常使用的各种电子设备更加可靠。

当“里程焦虑”逐渐被“充电焦虑”取代时,“安全焦虑”可能成为阻碍电动汽车普及的最后一道坎。中国科学家的这项创新,正在为跨越这道坎铺平道路。

在不久的将来,当我们驾驶电动汽车出行,或是使用各种便携式电子设备时,可以更加安心——因为有“内置灭火器”在默默守护着我们的安全。科技的进步,就是这样悄无声息地改变着我们的生活,让美好的未来一步步成为现实。

电动车的底盘实体剖面,露出其中的电池。

(图片来源:维基百科Tennen-Gas)

参考文献:

[1]Guo J-C,et al. “A fire-safe Li metal battery via smart gas management.” Proceedings of the National Academy of Sciences 122.29 (2025):e2501549122.